書き始めたら色々あって 1 万文字にもなってしまった。長いので覚悟して読まれよ。

★★★

僕がミニチュア塗装を初めたのは確か 19 歳の時であるから既に 15 年以上もミニチュア塗装をしている事になる。驚きである。とは言え、その間数年塗装をしないという期間もあり、ミニチュア塗装者として熱心な部類ではない。実際技術についても中級者の域を出るものではないし、これまで塗装してきたミニチュアの数も多く見積もっても 150 体程度であろう。

僕の見聞が狭いだけなのかもしれないが、意外とミニチュア塗装に関する日本語の情報というのは Warhammer (以後 WH) 界隈を除くと少ない (「少ない」であって「無い」ではない)。WH 等のミニチュアウォーゲームは D&D とは近縁であって、両者のユーザは比較的重なり合っているであろうとは思う。D&D ユーザが辿り着き易い場所にミニチュア塗装に関する簡単な説明があると良いかもしれない。

僕のような、お世事にも熱心な塗装者とは言えない万年中級者が塗装技法について説明するのはおこがましいかもしれないが、気に病んでも仕方あるまい。普段はですます調で書いているのにだである調で書いている時点で筆者の緊張が伺い知れるというものだろう。

ミニチュアについて

15 年以上前、僕がミニチュアを買い始めた頃は D&D 用のミニチュアと言えばピュータやホワイトメタルといった金属製のものが殆どであった。近年では人工樹脂の加工技術が向上したのか、樹脂製のものがかなり多い。レジン (resin) というのは樹脂の事である。「プラスチック」という日本語も概ね人工樹脂の事を指しているが、「plastic」という英語は単に「可塑性」程度の意味であり plastic resin (可塑性の樹脂) といった用法から誤って省略・転用され日本語化された言葉である。

さて横道が過ぎたが、現在入手可能なミニチュアは金属製と樹脂製に大別出来るという事だ。金属製のものはピュータかそれに類する金属である事が多い。ホワイトメタルは鉛を含むため近年では環境汚染などの点から利用が制限されつつある。ちなみにピュータは錫 (スズ) を主成分とした合金で食器に使われる程度には安全である。樹脂については硬軟いろいろなものがあり、その特性について一概には論じ難い。そもそも僕は樹脂製のミニチュアを塗装した事が殆ど無い。

細かな点は無視して、塗装の基本的な部分だけ説明しよう。

大前提として、塗料は水性アクリル塗料を使う。以下の塗料は全部水性アクリルである。

- タミヤカラーアクリル塗料

- ゲームズワークショップのシタデルカラー

- ファレホ社のモデルカラー・ゲームカラー

- ウォーロードゲームズ社のアーミィペインタ

- リーパ社のマスタペイント

- リキテックス社のアクリル絵の具

- ホルベイン社のアクリリックカラー

- ターナ社のアクリルガッシュ

水性アクリルの重要な特徴は以下の 2 つ。

- 水に溶ける

- 水に溶けない

…………。

わざと分かり難い書き方をする事で読者を混乱させ注意を惹くという典型的且つ古典的なレトリックである。上記の 2 つは両方とも事実だが全く説明不足である。ちゃんと書こう。

- 乾燥前は水に溶ける

- 乾燥後は水に溶けない

この 2 つの特徴がミニチュア塗装に向くのである。シンナといった有機溶剤ではなく水に溶けるので扱いが容易である。換気に気を付ける必要もない。乾燥してしまえば水に溶けないので、乾燥面のさらに上から塗り重ねる事が可能なのである。

塗装の流れ

前処理

塗装を始める前に、下準備が必要である。ミニチュアは成形型から抜きだした時に出来てしまうバリが付いている事がある。これをニッパやデザインナイフで切り落す。ミニチュアの成形型は、だいたいがミニチュア前面と背面 (或いは上部と下部) の 2 つの型があり、これを合わせた上でそこに溶解した金属や樹脂を流し混んで形作られる。冷えて固まった後に型を剥すのだが、この時 2 つの型の境界にパーティングライン (parting line) と呼ばれるものがうっすらとミニチュア表面に出来てしまう。これもデザインナイフや極細の鑢 (やすり) で削っておく。

ピュータやホワイトメタルはそのままでは塗料を弾くので塗装が上手くいかない。まず真鍮製のブラシで表面をごしごしと磨く。ミニチュアの表面には成形型から簡単に抜けるようにするための剥離剤が残っていたりもするので、これを落す目的もある。歯ブラシと中性洗剤で洗うという人もいるが僕はそれはしないし、それをせず困った事もない。ただ樹脂製のミニチュアの場合は中性洗剤で洗うという手順を踏む事で塗装がしやすくなるかもしれない。大した手間ではないと思うのでやってみると良いだろう。

次に下地剤となるメタルプライマをミニチュアに吹き着ける。スプレイ缶で売っているのでそれが簡単。筆塗り用に瓶詰めされたメタルプライマもあるがそっちは面倒なので利用しない。樹脂製であればこの工程は不要である。メタルプライマに限らずスプレイで吹き着ける時は、対象からスプレイを 2、30cm 離して地面と水平の方向に吹き出すようにする事。対象を地面に置いて上から吹くというのは非推奨。世の多くあるスプレイ缶の基本的な特徴だが、地面と水平にした時が一番綺麗に噴霧するようになっているのだ。

前処理の最後に、基準となる塗料を吹く。これは白か黒の事が多い。シタデルであればベースコート用のスプレイが売っているし、タミヤカラーの白や黒のスプレイでも良い。僕はもっぱらタミヤカラーである。シタデルのは高いし、タミヤカラーなら色んな所で売っているので入手が楽なのである (玩具売り場に模型やプラモがある場合、ヨドバシカメラなんかでもタミヤカラーは扱っている事が多い)。光沢のある色ではなく艶消しの色にする事。その方がこの後の筆塗りの時塗料が乗りやすい。

下地の色を白にするか黒にするか、或いは他の色にするかは最終的な仕上がりにかなり影響を与えるので注意が必要である。白にすると鮮やかで明かるい仕上がりになるし、黒であればその逆。

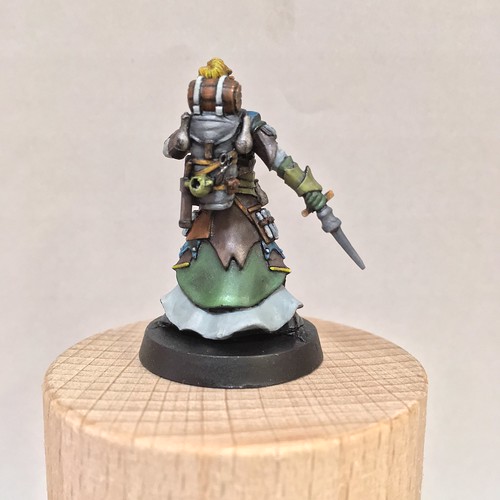

本塗装

ここからが塗装の本番である。D&D に使うミニチュアは巨大モンスタのものを除けば 30mm 前後の大きさしかない。そして 30mm なりの凹凸しか無いので、ミニチュアに例えば懐中電灯で光を当てても、ミニチュア自体の凹凸でその表面に発生する陰影というのは傍目には捉えがたい。であるからして、ミニチュアに傍目にも分かる陰影を持たせたい場合、塗装自体で陰影を表現するしかない。

ミニチュアに明らかな陰影を持たせる事は必須ではない。簡単単純にのっぺりと塗ったとしても、未塗装よりは遥かに見栄えが良くなるし、D&D のゲームに集中していればおのずとミニチュアそれ自体に投影される意識は薄くなるので塗装の細部は気にならない。ミニチュア塗装を始めたばかりであれば陰影についてはそれほど気にしなくても良いと僕は思う。

だが塗装を続けていくうちに、もっと綺麗に塗りたいという欲が生まれるのは自然な事だ。そういう時はまず陰影を塗装で表現する所からやってみると楽しくなるだろう。陰影を意識して塗装するごく基本的な方法を説明する。

ウォッシング或いはシェイディング

一番簡単に陰影を凭 (もた) らす技法は「ウォッシング」或いは「シェイディング」と呼ばれるものだろう。動名詞ではなく「ウォッシュ」や「シェイド」と名詞で呼ぶ場合もある。英語なら wash/washing に shade/shading である。本稿ではウォッシュに統一しよう。

ウォッシュは非常に簡単で効果的な技法である。例えば人肌色に顔の部品を塗る事を考えよう。まず適切な明度の肌色で顔部品全体を塗装する。そこに今使った肌色よりもかなり暗い調子の肌色を水で薄く溶いた塗料を塗るだけである。こうすると水っぽい暗い肌色の塗料は、毛細管現象によって部品の凹部に流れ込み、そこで乾燥する。すると落ち窪んだ部分だけが暗い色で塗装される事になる。

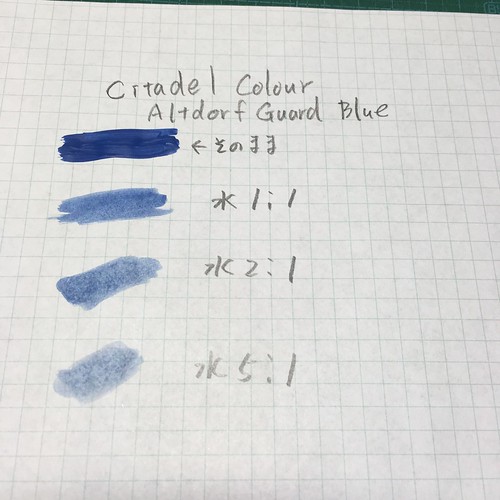

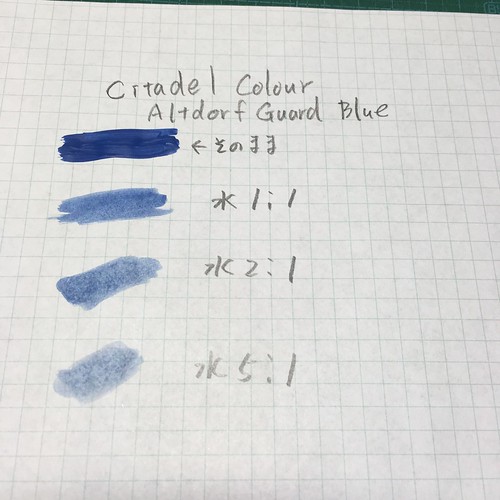

使っている塗料にもよるが、例えばシタデルカラーであれば水の含有率は

最初に塗る明かるい肌色は塗料と水が 1:1 の割合

ウォッシュに使う暗い肌色は塗料と水が 1:5 の割合

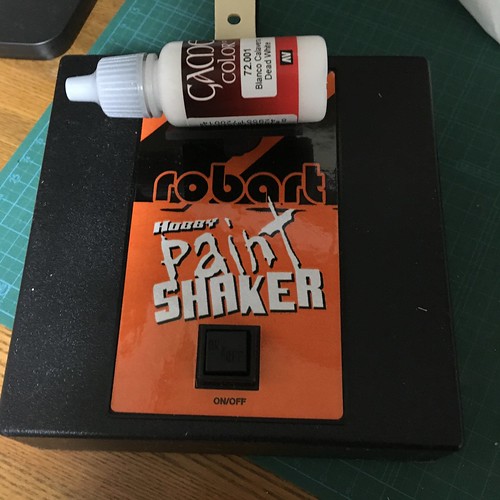

とかになるだろうか。シタデルカラーの場合、ウォッシュ専用の塗料があるのでそれを使うと良い (シェイドレンジという商品群)。ただしシタデルカラーのシェイドレンジは、塗料を良く攪拌しておかないと乾いた時に光沢が出てしまうので注意する事。チェインメイルやスケイルメイルといった金属部品は黒でウォッシュすると良い塩梅になる。

分かると思うがウォッシュというのは、ミニチュアの暗い部分を塗装する技法である。次に紹介するのは明かるい部分の塗装に使う技法。

ドライブラシ

ウォッシュがミニチュアの凹部を塗る技法であるならば、ドライブラシは凸部を塗る技法である。ウォッシュとは逆に塗料は容器から出したままで水を含ませない事が多い。濃い塗料を筆先に取り、しかる後にペーパタオルなどでしっかりと筆先の水分を抜く。こうすると筆先には比較的乾いた塗料がついている状態になるだろう。

この状態の筆先で明かるくした場所を、筆の穂先ではなく腹で撫でる。殆ど水を含まない塗料は毛細管現象が発生せず筆の腹が触った凸部のみに塗料が塗られる。毛皮などを塗る時に非常に活躍する技法であるが、部品の角や端にハイライトを入れたい時にも使える。

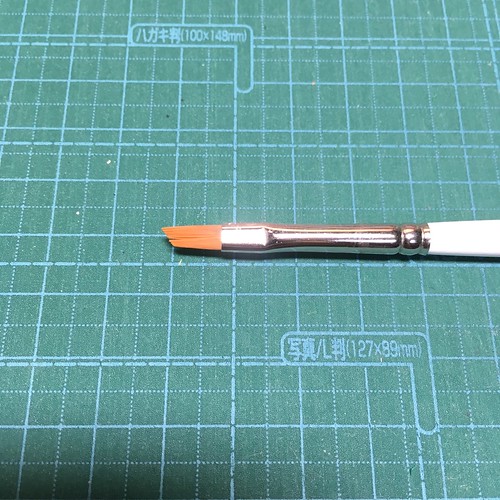

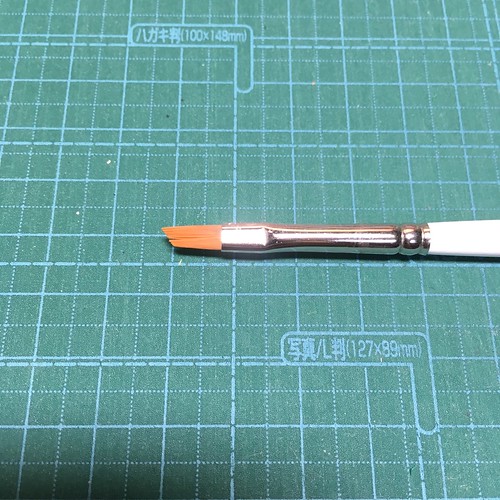

これもシタデルカラーには、ドライレンジという名前でドライブラシ専用の塗料がある。ドライブラシはどうしても筆を痛めやすい塗り方なので、通常の塗装用の筆とは別にドライブラシ用の筆を用意した方が良い。大抵の場合、駄目になった筆で充分であるがドライブラシ専用の筆を出しているメーカもある。アーミィペインタのスモール・ドライブラシは穂先が斜めになっていて細かい所も塗りやすくお勧めである。

ここまでが比較的初級の塗装技術であろう。ウォッシュもドライブラシも簡単に陰影を生む事が出来るので気軽に挑戦してみると良い。失敗したら塗り直せば良いだけだ。

続けて中級の技術へ進む。

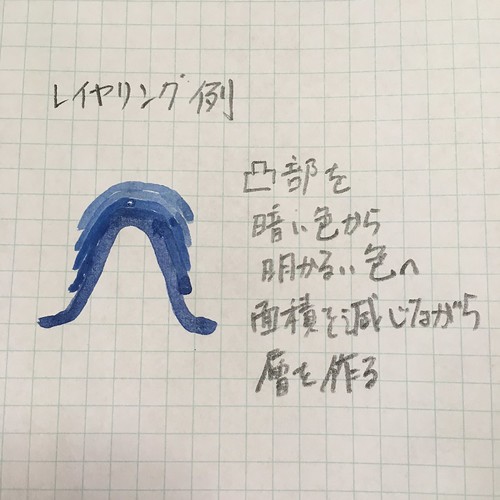

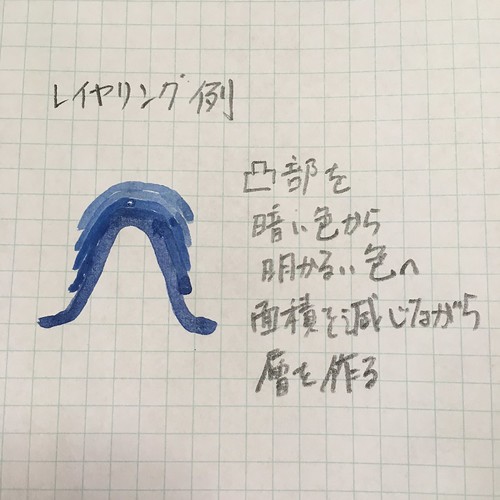

レイヤリング

レイヤリングは中級以上の塗装者には当たり前になっている技法である。この技法は理屈自体は単純だし、やる事も熟練の業が必要というわけでもない。が、手間がかかる。つまり集中力を問われる。気軽、とは言えないあたりが中級たる所以であろう。

重ねて言うが理屈は簡単である。ある部品を塗る時に、その部品の凹凸に合わせて暗い色から明かるい色へ層を重ねるように塗装していくのである。明かるい層ほど塗装面積は小さくなる。極めて大雑把に言えば暗い色から明かるい色へピラミッド型の階層を作る。ざっくりえいやっとレイヤリングするなら 3 層、もうちょっとちゃんとやるなら 5 層くらい色の階層を作る。

例えばマントやコートを塗る事を考えよう。そのマントには襞 (ひだ) があると考える。凹部である襞の奥は暗く、凸部である手前は明かるい配色になる。青でこのマントを塗るとしよう。一番濃い部分を濃紺、一番薄い部分を水色で塗ると決めた時、濃紺から水色まで 5 段階の色を作る。例えば次のようにしようか。

- 一番目 濃紺 100%

- 二番目 濃紺 2 : 1 水色

- 三番目 濃紺 1 : 1 水色

- 四番目 濃紺 1 : 2 水色

- 五番目 水色 100%

そしてこれらの塗料は、下地がうっすらと透ける程度まで水で溶く。その薄めの塗料で少しずつ面積を小さくしながら明かるい色への塗り上げていけばよい。

レイヤリングをする時には必然的に色を混ぜて、色を作る必要がある。これはパレットの上でやるわけだが、ミニチュア塗装用の水性アクリルは乾燥が早いという特徴があり、これがレイヤリング作業の邪魔をする。レイヤリング塗装は慣れないうちはどうしても時間がかかるのだが、もたもたしている間にパレットの上に作った塗料が乾いてしまうのである。これは非常に苛々するので、何とかしなければいけない。そこでテレビショッピングばりに出てくるお役立ちアイテムが「ウェットパレット」である。これがあればレイヤリングも簡単! なんと今なら更に一つ付いてくる!!

ウェットパレット

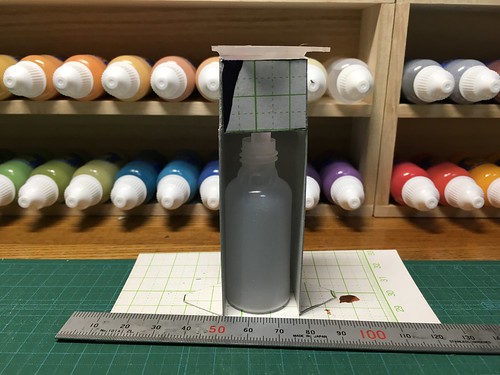

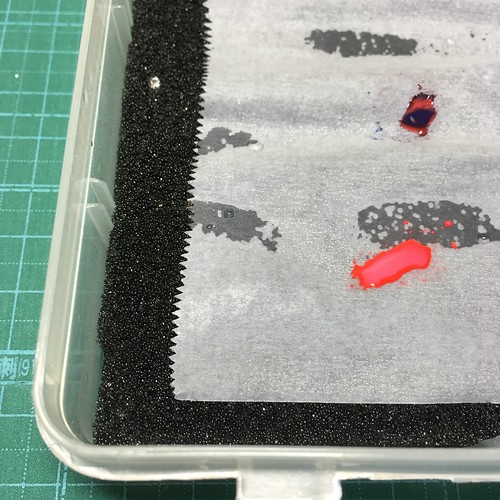

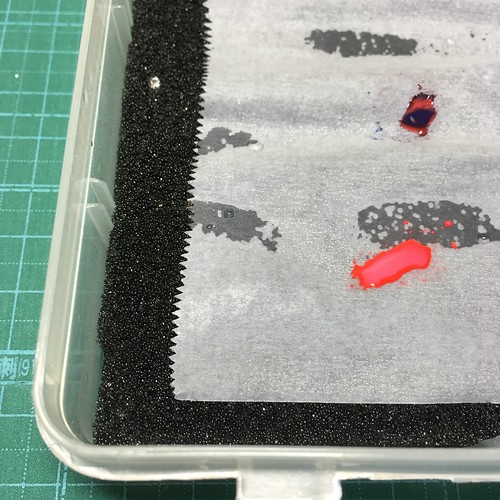

上級塗装者の間では定番になりつつある道具だ。上級塗装者の行なう繊細なレイヤリングには必須という事だろう。ウェットパレットという名前で販売されている商品もあるが、自作が簡単である。必要な材料は以下の通り。

- 適当な大きさのタッパ (深さ 3cm 程度で浅い方が良い。面積は 20cm 四方程度でとりあえずは充分)

- スポンジ (タッパの大きさに合わせる。表面が平らなもの)

- クッキングペーパ (これは消耗品)

タッパにスポンジを切って敷き詰める。高さは一定にする事。そしてそこに水を注ぐ、スポンジの表面より少し下まで。そしてタッパの内寸よりも一回り小さく切ったクッキングペーパをその上に敷く。これで終わり。

クッキングペーパの上に塗料を広げれば良い。クッキングペーパは水を完全には遮らないのでスポンジから少しずつ水を吸い上げる。従ってクッキンペーパ上の塗料はいつまでも湿潤なままである。蓋をすれば翌日でも使える状態が続く。ただ塗料を広げてから一週間くらい放置すると、塗料が水を吸い過ぎてシャバシャバになる。ウォッシュには使えるかな、という程度に。

その他、雑談

さて以上が、ミニチュア塗装のおおまかな解説である。ここから先は雑談程度の瑣末な話しや小手先の技術、僕自身が模索中だったりする事である。

シタデルペイントシステム

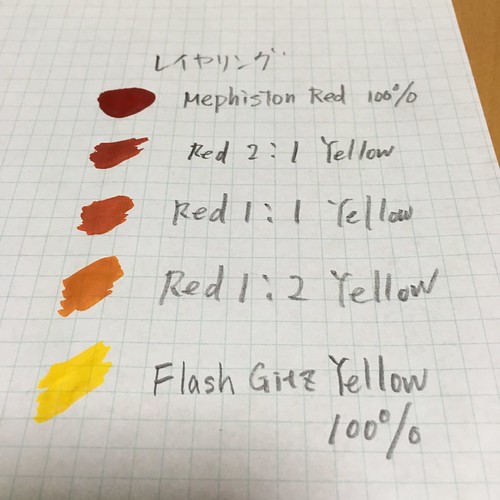

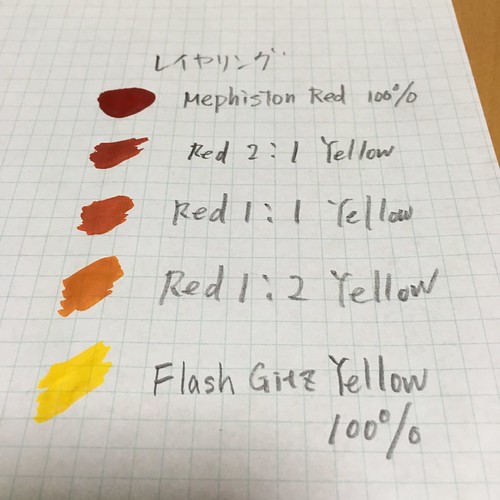

レイヤリング塗装をしていると色の選択で悩む事が増える。例えば、赤から黄色にかけてレイヤリングしていく事を考えよう。ここで暗い赤と明かるい黄色の 2 色を用意して、これの配分で中間色を作るなら

- 赤 100%

- 赤 2:1 黄

- 赤 1:1 黄

- 赤 1:2 黄

- 黄 100%

という単純な 5 層レイヤリングが考えられる。だがしかし、自分の塗料棚を見てみると「橙」がある事に気付き、これが中間色に使えるのではないか? とふと思い付く。

- 赤 100%

- 赤 1:1 橙

- 橙 100%

- 橙 1:1 黄

- 黄 100%

という 5 層だ。塗料が増えてくると、橙だけで 3 種類ある、という状況になったりす。そうすると中間色にどの橙を使えば良いのか、と悩む。赤が数種類あればそこでも悩む。黄色が数種類あれば……以下同文。

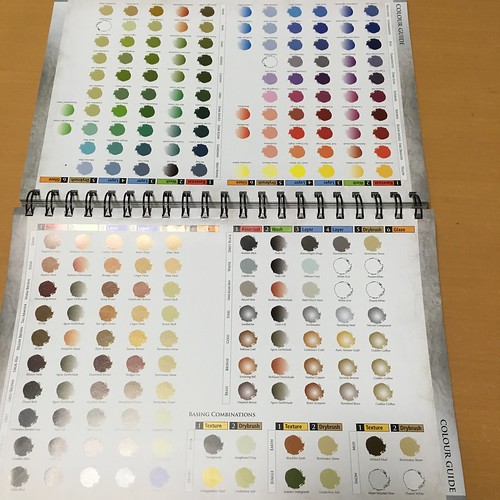

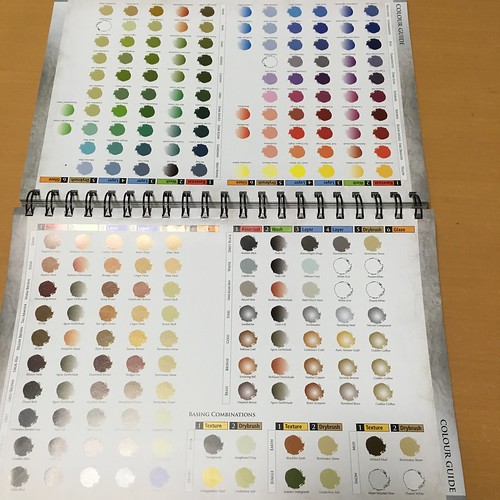

こういうレイヤリングの色の層をゲームズワークショップ側で統一整備したものが「シタデルペイントシステム」である。これを説明するためには、ゲームズワークショップが出しているシタデルカラーの「レンジ」についてまず触れる必要がある。シタデルカラーは 2016 年 11 月現在全 160 色の陣容である。この 160 色は用途別に区別されている。その区分が「レンジ」である。シタデルカラーには以下の区分がある。

- ベースカラー

- レイヤカラー

- シェイドカラー (ウォッシュ用)

- ドライカラー (ドライブラシ用)

- グレイズカラー

- テクスチャカラー

- テクニカルカラー

グレイズレンジとテクスチャレンジ、テクニカルレンジについては、やや特殊な用途なので割愛する。シェイドとドライレンジは前述の通り。ベースレンジはレイヤリングの一番下の層になる色、レイヤレンジはベースの上に重ねる明かるい色である。レイヤレンジの種類が一番多い。

そしてこれらを使ったシタデルペイントシステムは次の手順で塗り進める。

- ベースカラーを塗る

- シェイドカラーでウォッシュ

- ウォッシュで影になった部分を残しつつ、今一度ベースカラーを塗る

- レイヤカラーその 1 でレイヤリング

- レイヤカラーその 2 (その 1 より明かるい色) でレイヤリング

- ドライカラーでハイライト

これが全て A4 で 2 ページのカラーチャートに収められている。レイヤリングを考えるのが面倒だとか、これからレイヤリングに挑戦する人にとってはとても便利であるが、問題は他メーカの塗料と比べてシタデルカラーが高価だという事である。既に別の塗料を持っている状態でシタデルカラーを、シタデルペイントシステムを使って塗料するに充分なだけ揃えるのはなかなか骨が折れる。僕は 60 色くらいだが、これで 3 万円超えてるからね……。

塗装工程を助ける土台

細かい事だが、ミニチュアを塗装する時はそのミニチュアを別の土台に固定して、塗装中は土台を持って作業すると小便利である。PC 用ミニチュアであればペットボドルの蓋やワインのコルク栓が土台に最適。固定には両面テープで充分。塗装中は極力ミニチュア自体は持たない方が良い。

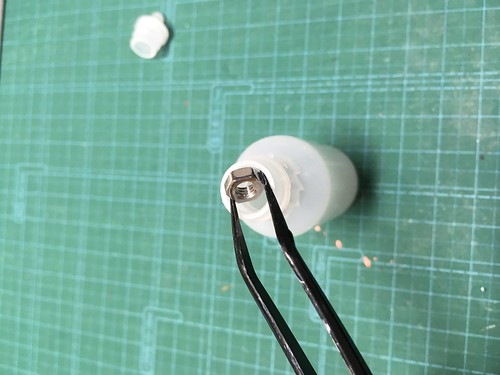

台座の溝に嵌め込む形式のミニチュアの場合、嵌め込む部品の所を目玉クリップで挟み、クリップを持ち手にすると良い。

武器や盾、片腕といった小さい部品が別体の場合であって、別体のまま塗装して塗装終了後に接着するならば、小さい部品はペットボトルの蓋などに両面テープではなく美術のデッサンで使う「練りけし」を使って固定すると楽である。

目入れ

初級者が最初に感じる難関は、ミニチュアの目の塗装かもしれない。僕も苦手だし今だに上手く塗れない。たかだか全体で 30mm 程度のミニチュアの顔の、眼球の、黒目に、白で、ハイライトを入れて、表情を付ける、とか。米に写経をするのとどちらが困難か分からぬ。眼球塗装専用のナノマシンの開発が期待される。[誰によって?]

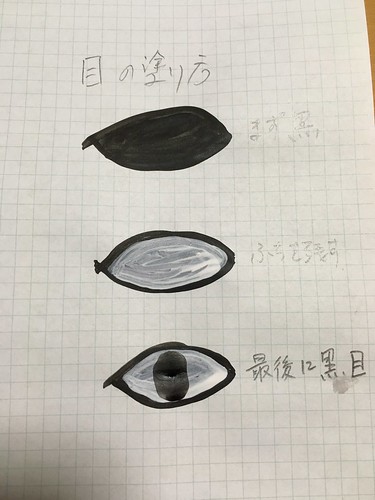

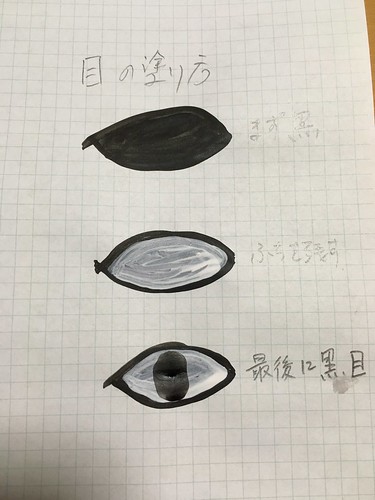

そんな目入れを少しでもやりやすくする方法。

まず筆は穂先が綺麗に揃っていて出来るだけ細いものを用意する。この筆は目入れかそれに類する時にだけ利用する専用筆にする事。

ファレホのリターダメディウムを用意する。この溶剤は水性アクリル塗料に混ぜる事によって乾燥を遅らせる効果がある。白目に使う色と黒目に使う色の両方にこのリターダを混ぜておく。1:1 程度で充分。更に塗料:リターダ:水が 1:1:1 か 2:2:3 の程度の比で水を混ぜて塗料を薄める。

顔の塗装を終えたら目入れに入る。まず黒ないし黒に近い色 (焦げ茶など) を目全体に塗る。ここはざっくりでも大丈夫。はみ出たら肌色で周囲を修正。

次にコンマ何ミリかだけ外枠になるように先程塗った黒を残して、リターダを混ぜた白を塗る。ここからは息を殺して静かに、両手をブレないよう机の上にうまく固定して、ゆっくりと筆を動かす。リターダが入っているので筆先の白い塗料は簡単には乾かないので安心してよい。独りで静にゆっくりと白目を入れるためのリターダである。

白目が入ったら乾燥まで深呼吸して座禅を組んで待つ。リターダがあるので乾燥には時間がかかる。場合によっては他の部分の塗装をしていても良いが、顔周辺は避ける事。

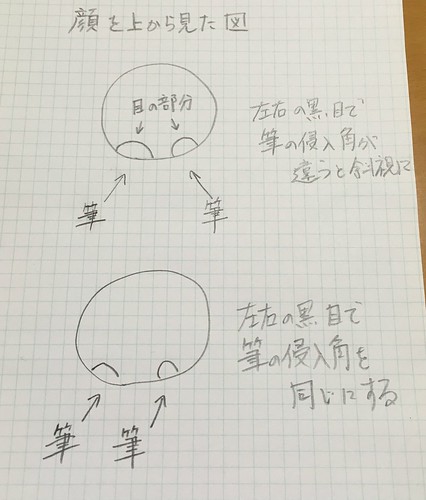

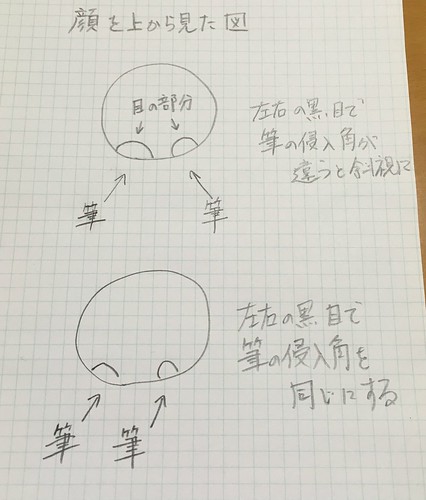

充分に時間を置いて白目が乾燥したら、筆の先端の先端にほんの少しだけ黒の塗料を付ける。これもリターダを含んだもの。そして静かに明鏡止水の気持ちで黒目を入れる。失敗したら警策 (きょうさく) で自分の頭を殴りたくなる事は必至だ。左右の目それぞれに黒目を入れる時、右目を塗る時と左目を塗る時の筆を近づける方向次第で黒目が斜視気味になるので、極力同じ方向から筆を近づけて黒目を入れる事も大切。僕のミニチュアは藪睨みのものが多いが、これはそういう設定のキャラクタが多いからであって失敗では断じて無い。無いのだ。

土台の装飾

ベースデコレートと横文字で表現される事が多い。ミニチュアの土台部分に砂や小石、草を付けて飾る事だ。僕は一切しないのでこれについては全く分からないが、それ用の材料が豊富にあるので使うと良いだろう。シタデルカラーのテクニカルレンジとかテクスチャレンジにはこの用途のものがある。塗装して乾燥するとひび割れて溶岩っぽくなる赤黒い塗料とかそういうもの。

装飾の仕方を解説している文書を読む分にはそれほど手間ではなさそうだし、簡単にミニチュアを豪華に出来るので悪い事ではないだろう。足元の微妙な塗装具合を隠すという暗い用途にも使えそうだ。ペイントコンテストに出すなら必須と思ってよい。土台の装飾が定義の境界を超えて広がるとジオラマ風になっていったりする。

ミニチュアの改造

これも僕は苦手だ。塗装自体は好きだがその準備はあまり好きではなく、さっさと塗装を開始したいという思いが強い。しかし格好良いミニチュアだけど、自分の PC に適合した武装をしていないといった場合、改造は視野に入る。ただし豊富なミニチュア在庫が無ければ、変更先の部品が見付からないので、まずは色々ミニチュアを収集しなければいけない。

- ピンバイス

- 真鍮線

- ニッパ

- 極細ラジオペンチ

- ピンセット

- 二色混合エポキシ接着剤

- エポキシパテ

これくらいの装備が必要になる。真鍮線を部品に埋め込んで芯を強化するのは、改造とは別に巨大なミニチュアを組み立てる時などにも必要になるので、高いものではなし買えばずっと使えるので揃えると良い。

凄い人だと髪型を変えるためにパテで髪の毛を増毛したり、美人にするためにミニチュアの顎や頬骨を削ったりする人もいる。イエス、高須クリニック。そういうのは僕にはお手上げ。僕の髪の毛もパテで増やせないものか。

改造とは違うが、何の装飾もない盾やマントに自分で絵を描いてしまう人とかも上級者には多い。デッサン教室から始めなければ……。

NMM (Non Metalic Metal)

NMM という塗装技術がある。Non Metalic Metal の略語である。簡単に説明するならば「金属色を使わずに金属の光沢を表現する技法」である。もともとは上級塗装者がやっていたものが徐々にピラミッドの下の方にも膾炙 (かいしゃ) してきた。なかなか面白い塗装法で、本当に上手な人が塗ったものだとどこに光源を置いて撮影したのかと一瞬錯覚する程の出来栄えになる。以下は超上級者の作例。

NMM とか格好良いアクロニムを当てるとなんか新しい技法のようだが (だいたい僕が「頭文字」ではなく「アクロニム」なんて言ったりするのもわざとらしい)、絵の世界では極一般的なのだろう。鉛筆でデッサンする時なんかグレースケールの中で金属表現をしたりするわけである。同じくグレースケールの世界である漫画にもそういう技法は多々ある (漫画の場合スクリントーンが活躍したりするが)。

僕はまだまだ練習中なので具体的な技法については語る事は出来ない。語りえぬものについては沈黙しなければならない。

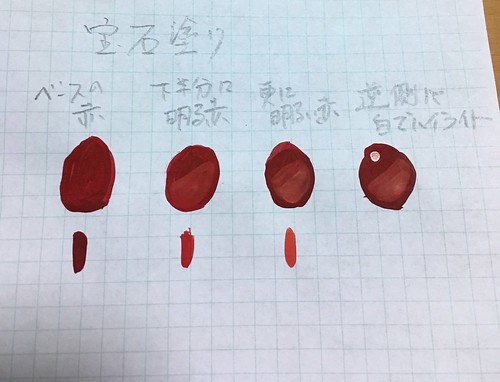

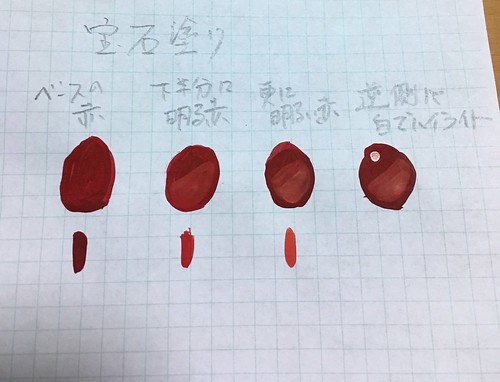

宝石塗り

これも NMM に似た塗装技術である。宝石のもつ光沢を表現する塗装法だが NMM よりは比較的簡単である。それはミニチュア内に存在する宝石の部品がごく小さいためだ。そもそも宝石というのは多かれ少なかれ透明度があるものだが、ミニチュア自体が不透明で塗料も不透明であるのだから宝石というのは擬似的に塗装技術によってその光沢を表現しなければいけないのは必然かもしれない。

この技法は眼球の光沢とか潤みを表現するのにも使えるのだが……あの面積でやるのは至難の業だと僕は思う。セーラームーンぐらい眼球が巨大ならともかくも。

さて長々と書いたが、これが全て正しいわけでもなかろうと思う。僕より詳しい人、上手な人から指摘や助言があることを望もう。

SENMM (Sky-Earth Non Metalic Metal)

SENMM という技法が最近では確立されているらしい。作例を見ると、塗装の明暗境界を地平線と空の対比のようにくっきりとつける技法のようだ。菱形の部品の上部と下部といった所の光沢を表現するのに使われていることが多い。以下は CoolMiniOrNot より上級者の作例。

ウェットブレンディング

ウェットブレンディングという技法に触れるのを忘れていた。僕自身は何度かやってみた事はある。グラデーションをかける時に、下地塗料が乾いてから次のグラデの色を塗るのではなく、下地が乾かない内に次の色を塗る事で、ミニチュアの塗装面で混色させ、その混色でもってグラデーションとする技法である。特に赤から紫とか青から菫色 (すみれいろ) といった原色からその原色を含む合成色へ向うグラデーションの時に使うと簡単かつ効果的に思う。ウェットブレンディングをする為には塗料が素早く乾くと都合が悪い。こういう時もファレホのリターダが役立つ筈だが、僕はこの用途では利用した事がない。以下は Youtube で見付けたウェットブレンディングの紹介動画。

ウェットブレンディング紹介動画

筆

D&D のミニチュアは人間かそれに類する物を塗る事が多い。これらは 30mm 前後の大きさしかない。模型塗装であればこれよりも大きい対象を塗る事が多々あるので、エアブラシという道具が塗装に使われる事がままあるようだが、小さい塗装対象はエアブラシは比較的苦手だ。従って、ミニチュア塗装は筆塗りで行なう事になる。ミニチュア塗装に使う筆は画筆 (あるいは絵筆) と呼ばれる筆だ。ちなみに書道に使うのは書筆である。ゲームズワークショップといったミニチュアメーカが出している専用筆もあるが、これらも一種の画筆であろう。

筆というのは絵画用であれ書道用であれ、太い筆ほど高価だという一般則がある。筆の太さは号数で表わし、数字が大きいほど太くなる。号数はゼロから始まるのだが、0 号よりも細い筆は 00 号になったり 2/0 号になったり呼びが一定していない。大型のミニチュアを塗装するのでなければ 0 号未満の太さの筆が良い。水性塗料用の画筆ではウィンザー&ニュートンのシリーズ 7 というのが最高級と言われているが、00 号で 1500 円程度である。模型店で入手出来るタミヤをはじめとする模型メーカが出している筆であれば、大抵はこれより安い。1 本 500 円前後であろう。

良い筆は余程手荒く扱わなければかなり長く使えるので、惜しまず高い物を買うと良い。高いといっても 1000 円程度だ。僕が愛用しているのは BUNSEIDO の Woody Fit シリーズの 4/0 号 (メイン) と 10/0 号 (細部用) である。Woody Fit には穂先に使っている毛の種類で 2 種類あってコリンスキィと玉毛である。穂先の色が茶と白で違うので簡単に見分けが付く。1 本 800 円。

筆の穂は、イタチの毛など天然のものと合成繊維のものがある。天然毛筆の方が高級で耐久性も高い。シリーズ 7 も Woody Fit も当然ながら天然毛筆である。筆の種類で「セーブル」という表記を良く見掛けるがこれは「sable」でイタチの事。つまり天然毛。コリンスキィ (Kolinsky) もイタチの一種。「リセーブル」というのはセーブルに似せて作られた合成繊維の事。

ゲームズワークショップが出しているシタデルブラシのシリーズは、3、4 本しか使った事が無いのだが僕は印象が悪い。穂先が綺麗に揃う良い筆に当った事が無いのだ。当たりを引けば使いやすいという意見も見掛けるが、それは当たりを引けなければ駄目だという事だし、そもそも品質のばらつきが大きい筆というのは使う側には大きな問題である。Woody Fit は 10 本以上購入しているが全て綺麗に穂先が揃う。ただ、どのような筆を買うにしても買う時にしっかりと穂先を確認して棚にあるものから一番良いと思ったものを買う事。日本の製品は総じて品質のばらつきが少ないが安心してはいけない。